奥多摩オートバイ伝説 「Ducati 750F1とは?」

1984年代頃のことだ。

私はまだ20代前半の若輩者だった。

その頃の私はスズキGSX-R(400)を走らせていた。

毎週のように山(奥多摩)や海(湘南・江の島方面)に週替わりで出かけていた。

オートバイを走らせることが楽しく夢中になっていた時期だったね。

RGガンマ250に続く次アルミフレームモデルは、

水冷400cc4気筒を搭載したバイクになるに違いない。

スズキはその期待に答えてくれた。

それがGSX-R(400)だった

乾燥重量152kg。

ここまで軽量な400cc4気筒バイクは存在しなかった。

あの当時、パワーフィーリングやハンドリング

のことなどまったくわからなかった。

夢のオートバイを所有して、

あちこちに出かけるのが楽しかった。

それだけで十分だった。

1つだけいえるのは、

燃費が良いから、維持費が安いから

という理由で250ccバイクを選択する

という考えはまったくなかった。

オートバイは夢を実現してくれる道具なので、

現実的な選択などまったく考えなかった。

高価でも夢を実現することが優先される。

それが後のbimotaYB7購入に繋がった。

ところで、

若い頃のことだが、

毎日の仕事はきつく、

アパートに帰り着くのは毎晩遅かったが、

まだ、若かったこともあり一晩寝れば元気になった。

それよりも毎日の通勤と週末にオートバイを走らせる

ことが楽しかった。

いまから思えばそれがストレスを発散する唯一の方法

だったようだ。

オートバイを走らせているときは、

つらい仕事や上司の顔を忘れられた。

オヤジになった今も終わりのない道を走り続けている。

その頃書店に並んでしたオートバイ雑誌の多くを買い求めて

自宅で目を通していた。

ライダースクラブ、クラブマン、グランプリ・イラストレーティド

などのオートバイ、グランプリレースのことに詳しい

オートバイ専門誌。

そのほかにも特に記憶に残るものとしては、

サイクルワールドだったね。

美しい表紙とカラーページで構成される紙面は、

まるでファッション雑誌のようで、

いつも開いてながめていた。

紙面構成が斬新で従来のバイク雑誌とは視点が違う

興味を引く内容が盛りだくさんだった。

街のバイク屋さんの広告が少なったので、

すっきりした紙面だった。

そのほかのバイク誌と比べるとページ数は少なかったが、

内容の濃い記事(&写真)を読み、

その先にあるものを読み解いていた。

女性ライダーが走らせるヤマハRZV500Rの

連載記事が新鮮だったね。

ワールドグランプリ500ccマシンのリアルレプリカバイクとは、

どんなものなのか?

それを街中で走らせるとどうなるのか?

そして女性の視点からRVZはどう感じていたのか?

ほかのバイク雑誌がどこもやっていた、

最高速度がどうだこうだ、加速がどうしたこうした。

ツクバで何秒出した。

などの数字のオンパレード、

などは1つも出てこない。

使いもしないバイクのパフォーマンスよりも、

ユーザー目線の記事が面白かった。

どうしてこんなに高価なのか?

バイクが重い、ハンドルまで遠い、始動性が悪い、振動が多い。

シートの下が熱い、燃費が悪い。

1台のバイクとしてどう感じているかだった。

実はそういいったことが一番大事なことだと思う。

などなど興味を満たしてくれる記事のだった。

また、読んでみたいね。

また、消えた天才ライダー・伊藤史朗の幻を何度も読みふけった。

それは後に一冊にまとめられた。

それと最後にBOWさんのイラストとエッセーが印象的だった。

ja.wikipedia.org/wiki/伊藤史朗

伊藤 史朗 (いとう ふみお、1939年10月10日 -1991年3月10日 ) は、日本の元レーシングライダー。16歳の若さで浅間火山レースに出場しデビューウインを果たし、世界GPでも活躍を見せ、天才ライダーと評された。 なお名の「史朗」は「ふみお」と読むのが正しい ...

1960年の世界GP500ccクラス参戦で貸与されたのは、前年まで元世界チャンピオンのジェフ・デュークが乗っていたマシンだったが、伊藤は初めて乗ったマシンを名手デューク以上に巧みに操ったという。当時の日本には舗装のレース専用コースが存在せず、舗装路でのレースは伊藤にとって生まれて初めてだったが、初戦フランスGPで予選3位、決勝6位という好成績を挙げている。 浅間火山レースなどで伊藤と争ったライバルの高橋国光は、「自分のことを天才だとは思わないが、伊藤史朗君は天才でしょう」と語っている[8]。

1980年代のオートバイブーム、

いや、バイクバブルが去った後、、

米サイクルワールド誌との契約が切れた時点で

廃刊となった。

私としては非常に残念だった。

いま読み返したとしても読み応えのあるものだと思う。

1980年半ばとしては、

センスの良いバイク雑誌だったね。

そうだ想い出した。

その頃、福生にある産業道路終点近くの喫茶店

(ドトールコーヒー・コロラドの支店)によく出掛けていた

たしか1階がコンビニでその脇の階段を上がった2階にあった。

残念ながらいまはもうない。

美味しいコーヒーと洒落た軽食を出していた。

そこで働いていた女性スタッフに密かに憧れていた。

あるときそれを察した同僚の女性が助け舟を出して

くれたことがある。

ナンちゃん。

この子をオーオバイに乗せてどこかに

連れていってあげてよ。

彼女もまんざらではなかったようだった。

私は願ってのない話だと内心喜んだのだが、

「また今度」

と言うのが精いっぱいだった。

慎重な、いや、シャイな私は、

その後の展開を実現させるでことができなかった。

人生を一歩踏み出すには勇気が必要だ。

そういうチャンスはそうそうあるものではない。

男と女の人生がクロスオーヴァーするとき、

何事か始まるに違いない。

なんてね。

そのとき開いていたのが、

サイクルワールドだった。

たしか、ドイル・ケルンショー(いまのインターモト)の特集で

GSX-R750、RGガンマ500、

NS400R、FZ750、FJ1100などの

当時世界最高峰の綺羅星が勢ぞろいしていた。

ワクワクしながら読んだことを覚えている。

いや、サイクルワールドを読んだからではない。

その場で何事かが起こるに違いない期待していたからだろう。

彼のオートバイ、彼女の島のような展開を夢みていた。

若いっていいね。

夢を見られる間は、人生はまだ楽しいに違いない。

・750F1との出会い

1987頃、

Ducati 750F1とと初めて出会った。

ガンマ400で柳沢峠に出かけたその帰りだった。

赤、白、緑に塗り分けられてイタリアントリコローレ

カラーをまとっていた。

道端で休憩していた750F1につられて多くのライダーが取り囲んでいた。

わたしもすぐ先にガンマ400を停車させて、

そのやじ馬の輪に加わった。

ライダーの一人が質問していた。

「どうですかドゥカティは?」

それまで、よほどのドゥカティ好きでもない限り、

イタリアのバイクをわざわざ買おうという人は少なかった。

どうですか?

とはどうしてドゥカティを買ったんんですか?

と同じだ。

性能が良く毎日の通勤、通学、ツーリングなど、

なんにでも使える万能の日本車があるからだ。

そして国内4メーカーがしのぎを削っていた。

かつて数十社もあったオートバイメーカーは

生き残ることができなかった。

陸王、キャプトン、ライラック、トーハツ、etcは

消えていった。

しかし、ドゥカティは空冷Lツインデスモという

日本車にはまったく存在しない特徴を備えたバイクとして

一部のマニアに注目されていた。

一度でもそのエキゾーストノートを聞くと耳に残り

忘れることができない。

まさに至高のサウンドを放つ名器と呼ぶに相応しいものだった。

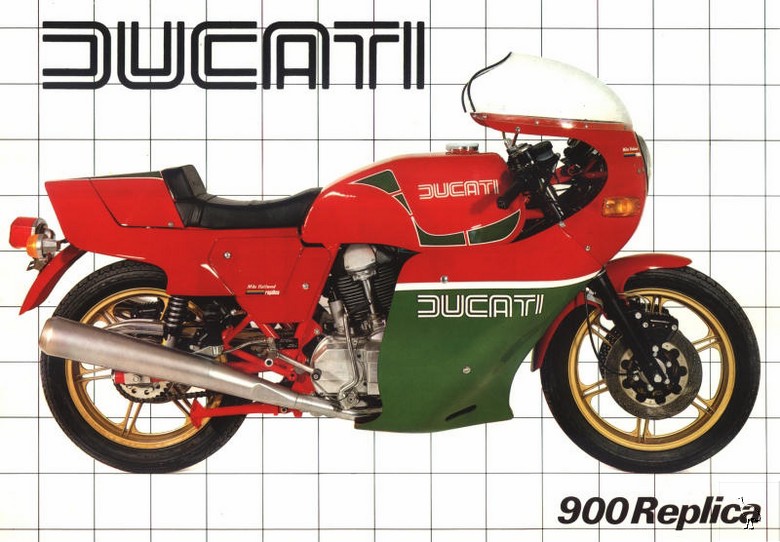

ドゥカティが日本で本格的にブレークしたのは、

1980年代前半、

マン島TTレースで優勝したことを記念して発売された

マイク・ヘイルウッドレプリカ

(Ducati 900MHR Mike Hailwood Replica)からだった。

1970年代、

大排気量直列4気筒エンジンを引き下げて、

日本の4大メーカーカーは世界を蹂躙した。

そういう中で生き残ったのは、

ハーレーダビッドソン、BMW、ベスパ、MotoGuzzi、

そしてドゥカッティだけだった。

高性能オートバイの代名詞、

100年の歴史を超えるマン島TTレースで活躍したイギリス・バーミンガム

を中心とするオートバイメーカーは消えていった。

ブラフ・シューペリア、ビンセント、BSA、ノートン、AJS、マチレス、

ベロセット、アリエル、etc

その後1990年代にトライアンフだけが最新鋭製造設備と

日本製トートバイの製造手法を手本にして復活した。

新開発の水冷3気筒と伝統の空冷バーツカルツインエンジンに活路を見出した。

いずれも日本車に劣らない強烈な輝きを放っていた。

そして生き残るため死力を尽くしてきた。

その750F1ライダーは50歳くらいに見えた。

いまの私と同じくらいだね。

彼は語りだした。

「以前MHR900を走らせていたけど、

この750F1は軽くで良く走るよ。

セルを装備しているしね。

MHR900のときはキックスタートだったので、

まずエンジンをかけるところからして大変だった。

すこし間を置くと、なかなか始動しないんだ」

さらにほかから質問が飛んだ。

「ドゥカティって、壊れませんか?」

やはり出たね。この質問。

いまでもインポートバイクを所有したことがない

ライダー、バイカーがよくする質問だ。

「いままで大きなトラブルはないよ。

しかし、キャブが露出しているので、

プラグがかぶることが心配だね。

そこで予備のプラグ2本とレンチを携帯するように

しているだよ」

「プラグ交換は簡単だよ。

ほらプラグキャップが見えているでしょ。

万一の場合はプラグの先を掃除してライターの火であぶれば

復活するしね」

プラグがかぶる?

2サイクルバイクでもないのに、

そんなことがあるんだ。

私はそう思った。

別冊モーターサイクリストの追跡シリーズで

読んだのだが、750F1で雨の中を走ると

空冷Lツインエンジンの

フロントシリンダーに多く雨水がかかり

リアシリンダーとの間で燃焼温度に差が生じて

エンジンの調子が悪くなる。

そういった問題を抱えていたようだ。

また、直キャブなので雨水を吸い込むとプラグがかぶる。

851は水冷なのでそんな問題は起きません。

という話だった。

実はクラッチの操作性にも大きな問題を抱えていた。

日本車にはない乾式クラッチだったからだ。

750F1は軽量でセルが付いて馴染みやすいバイクになったとは

いえ、以前としてレーシングライクなロードバイクだ。

日本製オートバイのように馴染みやすいものではない。

・ファンネルだけの直キャブ

・乾式クラッチ

・扱いが難しいLツインエンジン

極低速はエンジンの点火タイミングの間隔が長いので

トルクが薄い。そのことででエンストする可能性が高い。

4気筒エンジンの場合は、180度等間隔点火のため、

点火タイミングが狭いので低回転からトルクが出る。

その違いがわからないと、

乗りにくいエンジンという烙印を押されれしまう。

後年のパンタ900SSでは、

キャブをエンジンのVバンクに日本製の負圧式キャブを

2個配置してエアボックスとフォルターを装備した。

これで吸気条件を安定化させた。

雨の中を走っても調子をくずすことは無くなった。

パンタレーサーを起源とする空冷Lツインパンタエンジン

をロードスポーツバイクとしてより多く販売するためには必要

な改良だった。

信頼性と完成度を上げる必要があった。

私は750F1の細部を見て、

ドゥカティも馴染みやすくなったものだ思った。

そして私はその場を離れた。

その後、750F1モンジュイと遭遇して、

さらに注目することになる。

その話は下記をクリックする。

・はじめてのD

はじめてのドゥカティ400F3だった。

白とオレンジの750F1サンタモニカと同じカラーリング。

空冷Lツインエンジン400cc/6速/湿式クラッチ、

デロルト・キャブレター、

ブレンボ製ディスクローター

ブレンボ製2ポットキャリパー

コンチのマフラー、

マルゾッキフロントフォーク

スミスのメーター?

オスカムのホイール?

どこにも日本製パーツなど見当たらない。

400F3はスロットルを急に開けても加速しない。

また、ピークまで回転を上げてシフトアップするような

走りには向いていない。

5000rpmから6000近辺のミッドレンジで

こぎみよくシフトアップダウンさせる走りかたがべストだった。

一度、NSR250Rに並ばれことがある。

私はいたしません。急加速はできません。

と何食わぬ顔をしていたが、

NSRはやる気満々だった。

青信号ととものあっといまに先行された。

F3のエキゾーストサウンドは迫力があるので、

かなり速いバイクだと錯覚するのだろう。

F3のハンドリングだが、

フロント16インチとリア18インチ

フロントはクイックに曲がろうとするのに、

リアが追従しない。

リアはでっかいホイールが回っている。

そんな感じだった。

素晴らしいエキゾーストノート。

そのサウンドに聞きほれたベテランライダー

がついてきた。

そして一言、

「いい音ですね」

コンチのマフラーから吐き出される空冷Lツインの

サウンドはまさに名器の音色だった。

ドドドドド、

1発、1発の爆発が手によるようにわかる。

それがリアタイヤに確実に伝わる感覚がわかる。

すでにガンマ400でリアステアを習得していたので

スロットルコントロールしながらバイクコーナリング

することが楽しかった。

ガンマ400とは対極にあるバイクだったね。

400F3は湿式クラッチだったの。

クラッチ操作で神経を使うことはんかった。

400F3との出会いは、

まさに異文化コミュニケーションだった。

スロットルを開けても前に進まないで失速する

ことがある。

こんなバイクがあるなんて驚きだ。

それで日本製のミクニ、ケイヒン製負圧式キャブレーター

がいかに優れたものかを再認識した。

ドゥカティも1980年代後半の空冷Lツインモデルから

採用した。

Ducati400F3.

味わい深いバイクだったが、

速く走らせるにはテクが必要だった。

残念ながら、

F3の真価を見極めることなく

お別れしてしまった。

いや、速さを求めるなら2サイクルだ。

やはり、あの1台を考えるしかない。

88の購入を真剣に考え出した。

アルミツインスパーフレームだし、

ワイドなラジアルタイヤを履いている。

しかもGP250マシンと同じNSR250というネーミング

が与えられている。

それは1997年秋のことだった。