Vs

奥多摩最速伝説 「MHR900の伝説」(編集中)

1984年代頃のことだ。

日曜夕方の新青梅街道。

私は平松交差点に差し掛かった。

そのとき、信号待ちしていた赤いバイクを見た。

青信号と同時にドドドドドというという爆音を響かせながら加速する

バイクを何度も目撃している。

「なんとも凄まじいエキゾーストノートだ」

しかし、いつまでもその余韻が残る心地よいサウンドだった。

それはドゥカティMHR900だった。

そのときドゥカティというイタリアのバイクメーカーのことは

バイク雑誌でその存在を知ってるくらいだった。

日本製オートバイにはないデスモ機構という独自性

で注目を浴びているらしい。

それくらいの知識だった。

そういいった想い出を友人に話したところ、

そうだ想い出した。

そのMHR900だけど、強烈な想いでがあるよ。

と言って彼は語りだした。

そのバイクショップは、

国道16線沿い横田ベースのすぐ近くにあった。

ホンダCB92、CB72、CB750 Four(K0)

そして極め付けはホンダの市販レーサーCR110、

その昔のスーパースポーツバイクを数多く展示または販売していた。

仮にDとしておこう。

店主のDはいった。

「おもえ達は奥多摩では俺たちが一番速い」

そう言ってるんだって?

RZ250を走らせるHRは、

「いや、それほどでもないです。

でも、抜かれたことは一度もありません」

そうきっぱりと言い切った。

ほう、それはえらいこと(どえらいこと)をいうね。

それなら俺がそれを確かめてやろう。

俺も抜かれてことなんて一度もないよ。

HRは、

このおやじ、

ふかしているんじゃないよ。

口だけは達者だね。

俺たちは奥多摩3連星だ。

目にもの見せてやる。

そしてバトルツーリングに出掛ける日を約束した。

その朝、HRは仲間とともに、

奥多摩湖畔の大麦代園地駐車場で待っていた。

そこにドドドドという図太いエキゾーストノートを

響かせながらやってきたのがDucati MHR900だった。

全身黒のワンピースの皮ツナギにシルバーのジェットヘル

をかぶっていた。

ヘツメットは新しいが、

昔ながらのアサマスタイルだ。

Dはいった。

今日は3人か?

なら出かけるとするか?

俺も久しぶりだから最初はゆっくり行こうや。

HRは、これが噂のMHR900か?

はじめてみたよ。

でも、あんな重いバイクにRZ250が負けるわけがない。

お手並み拝見と行こう。

最後にとどめを刺してやるさ。

メンバーはいつもの白と黒のRZ250とCB400Fの

奥多摩3連星。

最強のバトリストたちだ。

そして今回のターゲットである、

Ducati MHR900を走らせるD。

まず奥多摩から柳沢峠を越えて山梨県塩山市まで軽く流した。

お互いの力量を値踏みするためだ。

Dは考えていた。

やつらはまだ若いぼくちゃんたちだ。

怪我でもしたらわいそうだ。

軽くあしらってやるくらいにしよう。

俺の速さについてこれるはずがない。

そう高をくくっていた。

しかし、Dは再び考えた。

やつらの走りを見ていると、

以外とやる。

侮れない。

それと同じことをHR/RZ250も考えていた。

おやじのくせに、

ビックバイクなのに意外と速い。

国産空冷4気筒ビックバイクの連中とは違う。

侮れない。

そして塩山市内の食堂で早い昼食をとった。

Dは饒舌だった。

すでに牽制しているかのようだった。

帰りの柳沢峠までのバトルで本気を

見せてやるから覚悟しておけよ。

お前たちも本気で襲いかかったこい。

HRは目を合わせないように天井を見つめていた。

わかりました。

そう答えたが、

そういう高圧的な物言いに腸わたが煮えくりかえっていた。

見てろよ。

目にもの見せてやる。

吠え面をかくなよ。

いよいよバトルのはじまりだ。

塩山から柳沢峠頂上までのマウンテンコースだ。

平たんな道ばかりではない。

最初の道は整備されているので、

ストレートと高速コーナーが続く。

その後、スイッチバックのようなコーナーと

山の中のラフロードが続く。

最初はジャブの応酬というか、

ペースは速いが抜きつ抜かれつだった。

お互いの得意な場面を見ているようだった。

それを見切ったDは、

いきなりペースアップした。

やつらはコーナーインのブレーキングはそれほどでもないが、

コーナーが速い。

立ち上がり加速で差を付けて

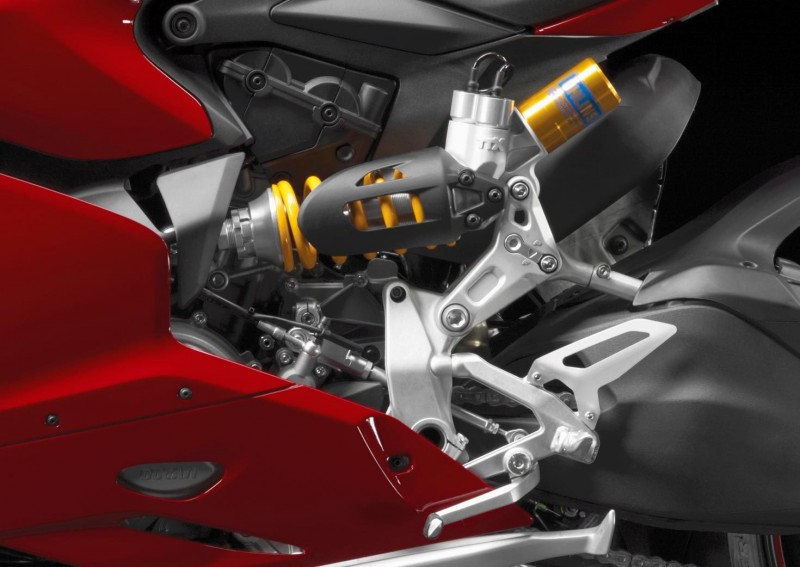

ベベルギアLツインを限界の8000rpm(80Ps)

まで目いっぱい回して逃げ切るしかない。

そういったDの走りに驚いたHR/RZ250だった。

ブレーキが強力だ。

また、ストレートでは追いつけない。

なんとかコーナーで差をつめることができる。

しかし、立ち上がりでまた差を付けららる。

その繰り返しだ。

しかし、どうしてあんなにブレーキが効くんだ。

そして素早い切り替えしと鋭い加速。

完璧なリーウイズライディングながら、

バイクをタイヤの限界まで寝かしてサイドカウルを擦っている。

いままで見たことがないほどバンクさせている。

Lツインは幅が狭いので、

そんなことができるのだろう。

いままで出会った国産4発のライダーとはまるで違う。

彼らはクランクケースカバーがサイドに張り出しているので、

バイクをバンクさせるにしても限界がある。

ビックバイクのドゥカティがそこまで俊敏に動けるなんて驚きだ。

MHR900は驚くべく速さを持ったバイクだと悟った。

しかし、ぎりぎりまでブレーキを我慢して

コーナリング区間でさを詰めれば

、...............

だめだ。

CB400Fは鋳鉄ディスクだからまだ余裕がありそうだが、

RZ250のブレーキはそろそろ限界だ。

握りがスポンジーになってきた。

熱だれしている。

、...............

Dは驚いていた。

ここまで俺に追いすがるバイクなんていままでいなかった。

俺もそろそろ限界だ。

ブレーキをかける右手が限界だ。

コンチ製マフラー、

ブレンボ製「ゴールドライン」レーシング・キャリパーと

穴開け加工された放熱性に優れる鋳鉄ディスク、

カンパニョーロ・マグホイールに履かせたピレリ・ファントム

じゃなかったら、

、..............

最後はオーバースピードでコーナーに突き刺さりそうになったが、

なんとか持ちこたえてクリアした。

その先に柳沢峠の茶店が見えてきた。

そこでゴール。

なんとか奥多摩3連星の3台を抑えきった。

しかし、薄氷を踏むような勝利だった。

Dは思った。

二度とこんなバトルはやりたくない。

やつらのバイクにもっとパワーがあったら、

ダブルディスクを装備したRZ350だったら勝てなかった

かもしれない?

これでは1973年のイモラ200と同じだ。

ヤーノ・サリーネンが走らせたヤマハTZ350に勝利を

奪われた。

Ducati 750SSの2連覇を阻まれたんだった。

このときから2サイクルバイクとの恩讐が始まった。

ドゥカティ・デスモ機構の生みの親ファビオ・タイオーニは、

2サイクルバイクを消防用ポンプとなんら変わらないと

言い放って忌み嫌った。

エンジンとして美しくない。

Dはいった。

お前たちはよくやくやった。

さすがに奥多摩最速の3連星だ。

認めるよ。

俺の時代は終わった。

もはや速さににこだわわってもしかたがない。

そう心のなかで呟いたDだった。

この内容は当時奥多摩最速のHR/RZ250さんからの

聞き取り調査をもとに小職がアレンジを加えてストーリーとした。

時は1981年または82年頃のことだ。

Year

1979-82

Max Power

80 hp @ 7500 rpm

Front Tyre

100/90 V18

Rear Tyre

120/90 V18

Dry-Weight /

202 kg

Standing ? Mile

12.5 sec / 109 mph

Year

1980-81

Max Power

35 hp @ 8000 rpm

Front Tyre

3.00-18

Rear Tyre

3.25-18

Wet-Weight

139 kg

.jpg_650.jpg)